Willkommen auf unserem Blog.

Hier bloggen wir zum aktuellen Geschehen rund um die aktive Reha.

Du hast selber ein spannendes Thema? Wir freuen uns auf Deinen Input hier. Suchst Du einen Beitrag? im Blog- Archiv stehen bereits veröffentlichte Blogs als Download online.

Lauf ABC

Das Lauf ABC findet in verschiedensten Sportarten sowie im Training und in der Rehabilitation nach Verletzungen seinen Einsatz. Claudia Lutz-Diriwächter fasst für Euch die wichtigsten Aspekte zusammen.

In der Rehabilitation wird das Lauf ABC hauptsächlich koordinativ durchgeführt und jeweils ab der Proliferationsphase eingebaut, wobei gewisse Übungen eher gegen Ende der Proliferationsphase oder erst in der Organisationsphase / Remodellierungsphase durchgeführt werden sollen (wie unter anderem die Übung Laufsprung). Dies aufgrund der erhöhten Anforderung betreffend Energiesystem, Bewegungsumfang, Kraft und Schnelligkeit.

Während der Proliferationsphase soll das Lauf ABC vor allem einen propriozeptiven Charakter aufweisen, keine Ermüdung hervorrufen, innerhalb der Schmerzgrenzen durchgeführt werden und stets im aeroben Energiesystem ausgeführt sein.

In der Organisationsphase / Remodellierungsphase sollen die Übungen dann hinsichtlich Muskelkontraktionen, Bewegungsumfang, Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination vielseitig zielgerichtet und spezifisch ausgeführt werden.

Im Trainings- und Wettkampfbereich wird der Fokus beim Lauf ABC vermehrt auf die Schnell- und Explosivkraft gelegt, mit dem Ziel plyometrische Belastbarkeit zu erreichen, um schlussendlich für den Wettkampf vorbereitet zu sein. Selbstverständlich sind aber auch koordinative Aspekte im Trainings- und Wettkampfbereich wichtig und zu integrieren.

Die Ziele, welche durch das Lauf ABC erreicht werden sollen, sind in der Rehabilitation wie auch im Trainings- und Wettkampfbereich, unter anderem die Optimierung von Bewegungsabläufen, um Beschwerden vorzubeugen oder Schwachstellen zu trainieren. Weiter sollen die Haltungs- und Bewegungsmuster verbessert werden, um das Laufmuster zu optimieren und ein ökonomisches Laufen zu erreichen und schlussendlich optimal für den Wettkampf vorbereitet zu sein.

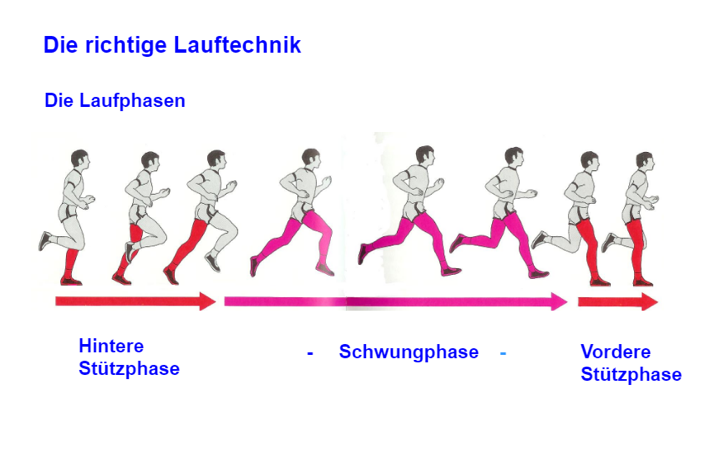

Die vier Laufphasen

Bei den vier Laufphasen hat sich das Model von Bauersfeld (2016) weitgehend durchgesetzt und sieht wie folgt aus:

Abbildung 1: Die vier Laufphasen

Die Stützphase

Die Stützphase besteht aus der gesamten Bodenkontaktzeit eines Fusses während eines Laufzyklus.

1. Vordere Stützphase

Die vordere Stützphase beginnt mit dem Aufsetzen des Fusses (je nach Laufstil mit dem Rück-, Mittel- oder Vorfuss). Diese Phase endet, wenn der Schwerpunkt des Körpers sich über dem aufgesetzten Fuss befindet. Während der vorderen Stützphase wird der Fussaufprall gedämpft und das Gleichgewicht stabilisiert.

2. Hintere Stützphase

Die hinteren Stützphase beginnt, wenn sich der Körperschwerpunkt über dem Standbein befindet, bis zum Abstoss des Fusses vom Boden. Beim Abstoß wird durch die Streckung der Hüft-, Knie- und Sprunggelenke grosse Kraft entwickelt.

Die Schwungphase

Die Schwungphase besteht aus der Flugphase des Beins vom Verlassen des Bodens, bis zum nächsten Bodenkontakt. Das Ziel dieser Phase ist es, das Bein möglichst weit nach vorne zu bringen, um eine grosse Schrittlänge zu erreichen.

3. Hintere Schwungphase

Die hintere Schwungbeinphase beginnt mit dem Ablösen des Fusses vom Boden. Der Fuss wird im Sprint möglichst weit Richtung Gesäss geführt. Diese Phase endet, wenn das Schwungbeinknie das Stützbein überholt.

4. Vordere Schwungphase

Die vordere Schwungbeinphase beginnt, wenn das Schwungbeinknie das Stützbein überholt und endet mit dem Fussaufprall.

Zu jeder der vier Laufphasen ist eine Übung definiert, welche diejenige Bewegungsphase am spezifischsten wiedergibt.

|

Laufphase – Übung |

Zu beachtende Kriterien

|

Ziel |

|

Hintere Schwungphase – Anfersen |

· Oberschenkel bleibt in Senkrechtposition · Ferse wird zum Gesäß gebracht |

Ökonomische Beinarbeit mit kurzem Pendel, Vergrößerung des Schritts |

|

Laufphase – Übung |

Zu beachtende Kriterien

|

Ziel |

|

Vordere Schwundphase – Knieheben |

· Knie werden so weit nach oben gebracht, dass der Oberschenkel in der Waagerechten steht |

Vergrößerung der Schrittlänge |

|

Laufphase – Übung |

Zu beachtende Kriterien

|

Ziel |

|

Hintere Stützphase – Laufsprung |

· einbeiniger kräftiger Abdruck bei maximaler Beinstreckung in der Flugphase, wobei das andere Bein mit dem Knie bis zur Waagerechten hochgezogen wird · Rumpf in leichter Vorlage bis aufrecht |

Ausbildung der Hüftstreckung |

|

Laufphase – Übung |

Zu beachtende Kriterien

|

Ziel |

|

Vordere Stützphase – Pendellauf |

· aktiver Fussaufsatz auf dem Ballen mit geringem Absenken der Ferse ohne Bodenberührung · greifende Bewegung nach vorne |

Erarbeitung schneller, kurzer Fussaufsatz |

Bei allen vier Übungen sind zusätzlich folgende Kriterien zu beachten:

- Aufrechte Körperhaltung (grundsätzlich)

- Muskelspannung auch in den Pausen beibehalten (z.B. durch leichtes zurücktraben/zurückgehen an den Startpunkt)

- Kurze Bodenkontaktzeiten

- Übungen mit leichter Vorlage (Fokus auf Temposteigerung)

- Akzent auf Streckkette der unteren Extremität

- Rhythmen beibehalten (Frequenzarbeit und Schrittlängenarbeit)

Die genannten Übungen können einzeln durchgeführt werden, je nach Bewegung, die trainiert werden soll. Es ist jedoch auch möglich alle vier Übungen in einem Training zu erarbeiten. Aufgrund deren Komplexität sowie den Anforderungen an Kraft sowie Schnellkraft sollen die Übungen Pendellauf und Laufsprung eher am Ende der Rehabilitation durchgeführt werden.

Um die Komplexität sowie die koordinativen Komponenten noch zu steigern oder spezielle Schlüsselstellen der Laufbewegung zu erarbeiten, können die einzelnen Laufphasen auch kombiniert durchgeführt werden. Hierzu zwei mögliche Beispiele:

Kombination Knieheben – Anfersen

Alternierender Pendellauf

Bei der Durchführung aller Übungen sollen folgende Belastungsvariablen beachtet werden:

- 10-15 Sekunden respektive rund 20 Meter Belastungsdauer

- 3 x 5 Serien

- 3 x 5 unterschiedliche Übungen (im Training / in der Therapie)

- 1 x 2 Minuten Pause zwischen den einzelnen Serien

- Kontinuierliche Steigerung bei der Durchführung (Steigerung der Belastbarkeit)

- Superkompensationszeit 12 - 24 Stunden (je nach Intensität)

Neben den vier Laufphasen gehören weitere vorbereitende oder unterstützende Laufübungen zum Lauf ABC.

Nachfolgend sind zwei Beispielübungen aufgelistet. Bei der Durchführung der vorbereitenden sowie unterstützenden Übungen gelten dieselben Kriterien sowie Belastungsvariablen wie bei den vier Laufphasen.

|

Übung |

zu beachtende Kriterien

|

Ziel |

|

Fussgelenksarbeit |

· Körperschwerpunkt zwischen den Füssen · lockeres Abrollen vom Vorfuss zur Ferse |

Verbesserung der Abrollbewegung, Flexibilität des Fußes |

|

Übung |

zu beachtende Kriterien

|

Ziel |

|

Hopserlauf |

· 90° Hüftgelenksflexion auf der einen Seite · Volle Hüftstreckung auf der anderen Seite · Absprung auf Vorfuss |

Ausbildung der Hüftstreckung |

Zusammenfassung

Auch wenn jeder und jede laufen kann, ist das Laufen koordinativ eine anspruchsvolle Bewegungsform, vor allem wenn es darum geht leichter, schneller und verletzungsfreier laufen zu können.

Die Übungen des Lauf ABC unterstützen die Erarbeitung eines ökonomischen Laufstils. Aufgrund der hohen koordinativen Anforderung des Lauf ABCs erfordert dies jedoch viel Übung und Erfahrung. Wichtig ist somit das regelmässige Einbinden von Lauf ABC Übungen in der Rehabilitation wie auch im Training.

Claudia Lutz-Diriwächter, MSc, Dozentin SG Physiotherapie FH

Vorstandsmitglied SART

BZG Bildungszentrum Gesundheit Basel-Stadt

Erziehungsdepartement Basel-Stadt

Literatur

- Bant, H. (2018). Sportphysiotherapie. Georg Thieme Verlag.

- Bant, H., & Perrot, G. (Eds.). (2017). Lumbale Rückenbeschwerden: Aktive Rehabilitation In der Physiotherapie. Georg Thieme Verlag.

- Bauersfeld, K. H., & Schröter, G. (2015). Grundlagen der Leichtathletik: das Standardwerk für Ausbildung und Praxis. Meyer & Meyer.

- Meissner, J. (2016). Lauf-ABC: Kreative Weiterentwicklung der Grundübungen. Sport-Praxis, 57. Jg., Heft 5+6, Seiten 44-49.

- Meister, K. (2000). Injuries to the shoulder in the throwing athlete. Part one: Biomechanics/pathophysiology/classification of injury. Am J Sports Med, 28(2), 265-275.

- Neumann, G., & Hottenrott, K. (2016). Das grosse Buch vom Laufen (3., überarbeitete Auflage.). Meyer & Meyer.

- Oesch, P. et al. (2011). Bewegungsapparat: Assessments in der Rehabilitation.

- Schöllhorn, W. (2011). Schneller Sprinten und Laufen in allen Sportarten. Hofmann.

- Zaremski, J. L. et al. (2017). Mechanisms and treatments for shoulder injuries in overhead throwing athletes. Current sports medicine reports, 16(3), 179-188.

- https://docplayer.org/21668968-Die-richtige-lauftechnik.html. Zuletzt aufgerufen am 14.10.19

- https://www.laufcampus.com/blog/lauf-abc.html. Zuletzt aufgerufen am 14.10.19

Abbildungen

- Abb. 1: https://docplayer.org/21668968-Die-richtige-lauftechnik.html. Zuletzt aufgerufen am 14.10.19

- © Patricia Wassmer, Claudia Lutz, Bildungszentrum Gesundheit Basel, Studiengang Physiotherapie der Berner Fachhochschule

Den Schmerz verstehen...

Ein Video speziell für Kinder und Jugendliche produziert. So kann Schmerz einfach, anschaulich und verständlich erklärt werden.

Produziert vom Deutschen Kinderschmerzzentrum an der Vestischen Kinder- und Jugendklinik Datteln, Universität Witten/Herdecke

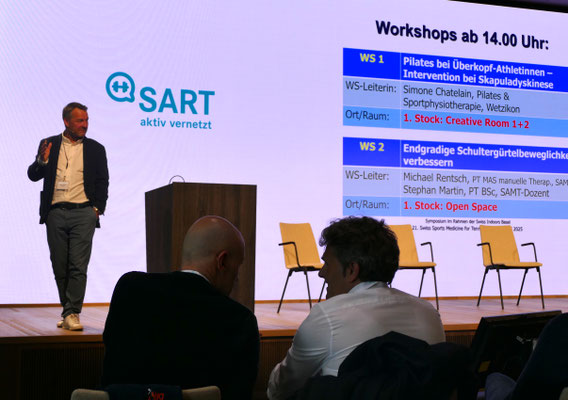

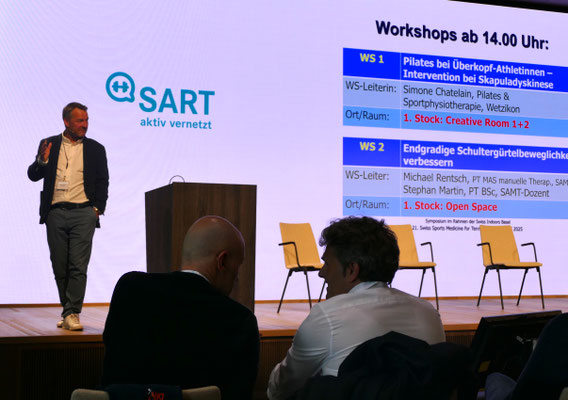

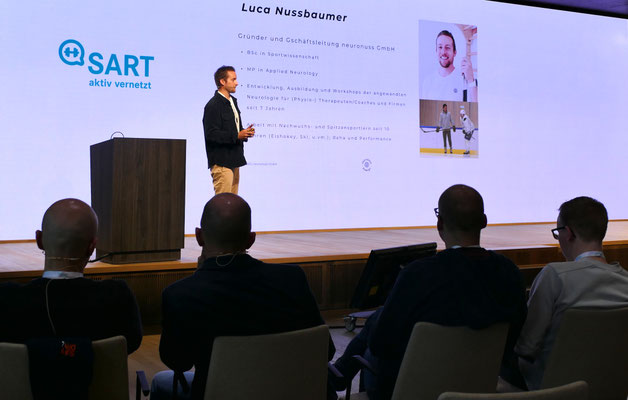

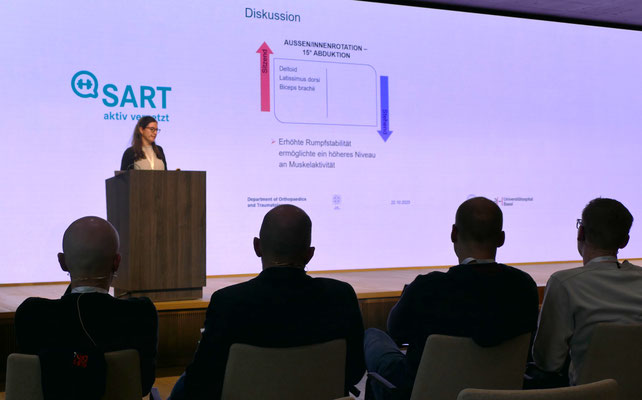

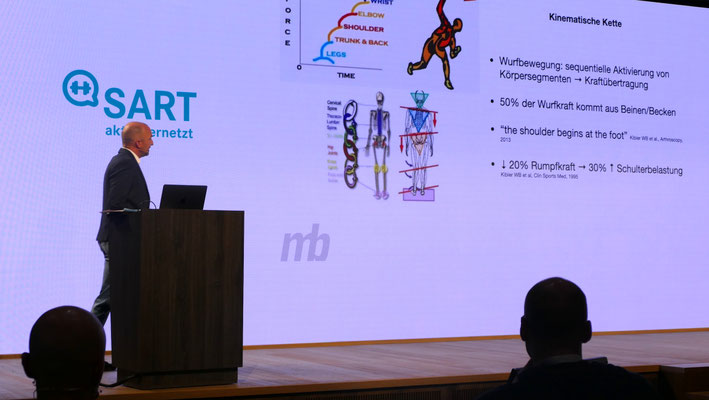

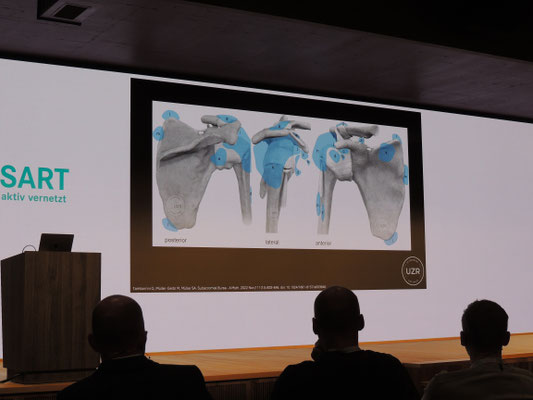

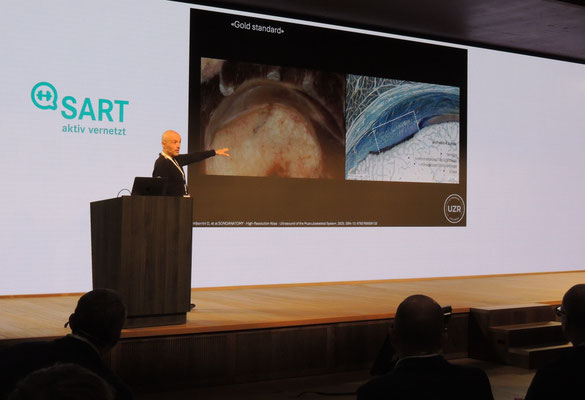

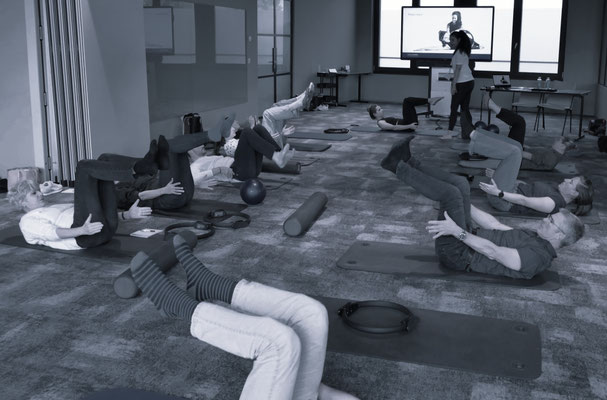

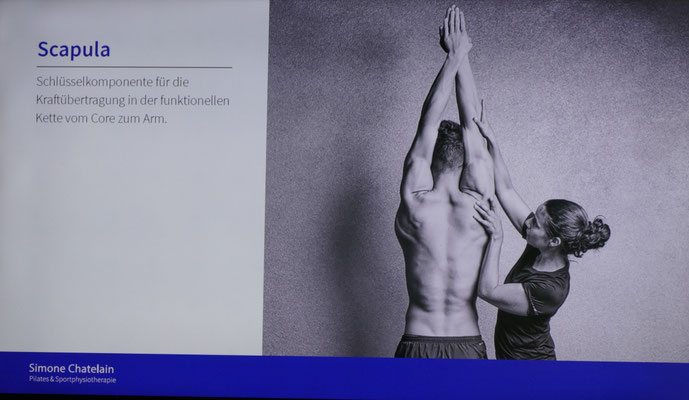

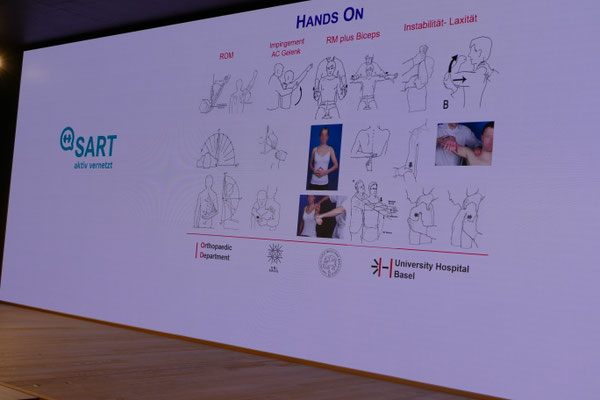

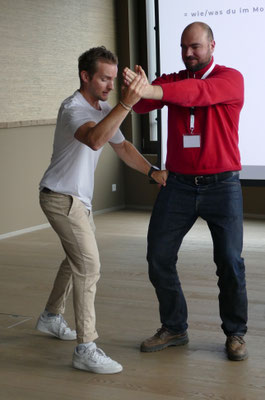

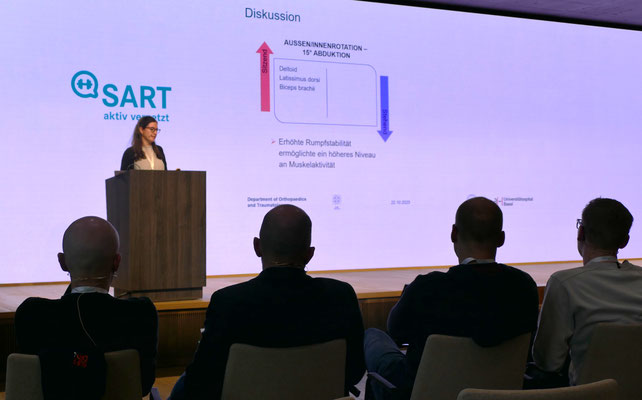

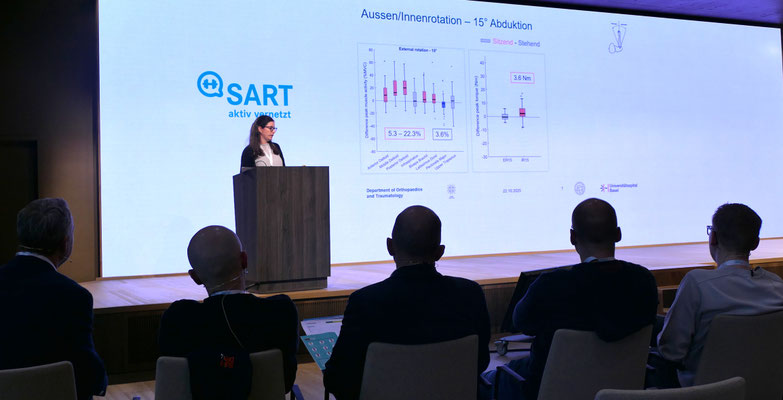

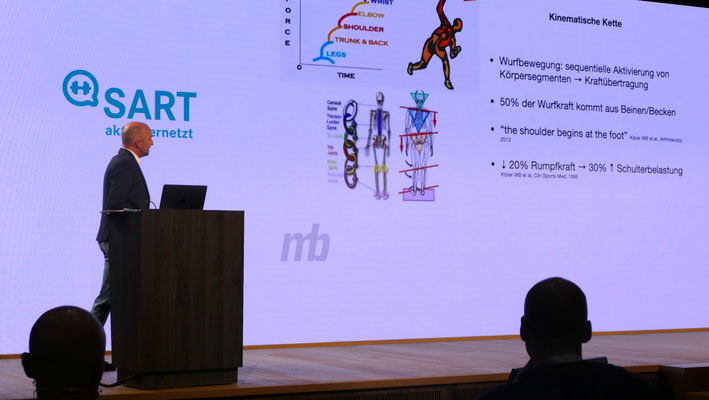

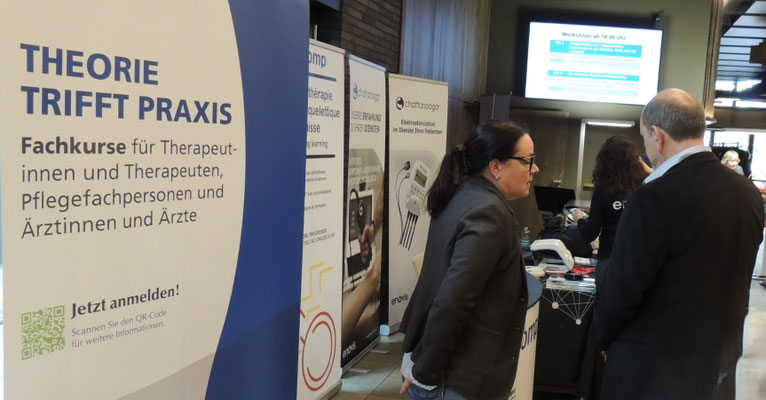

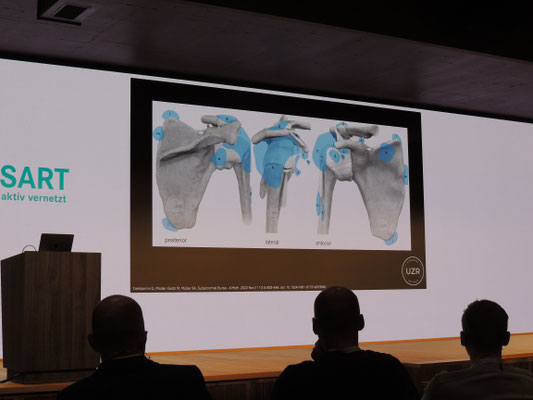

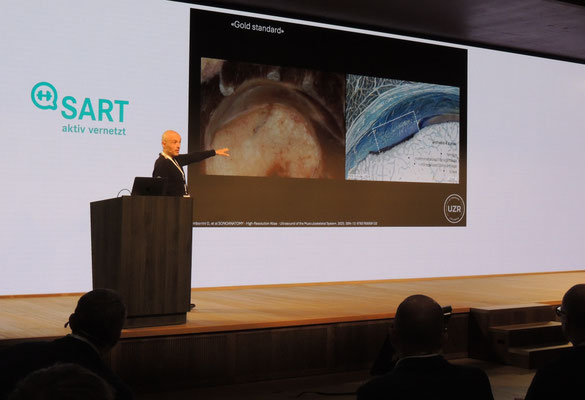

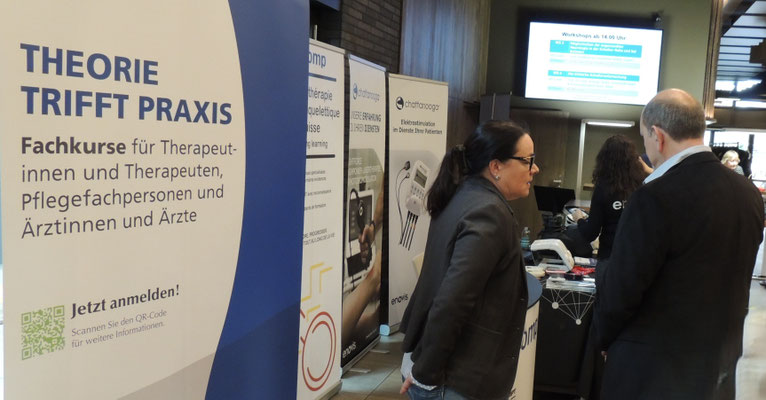

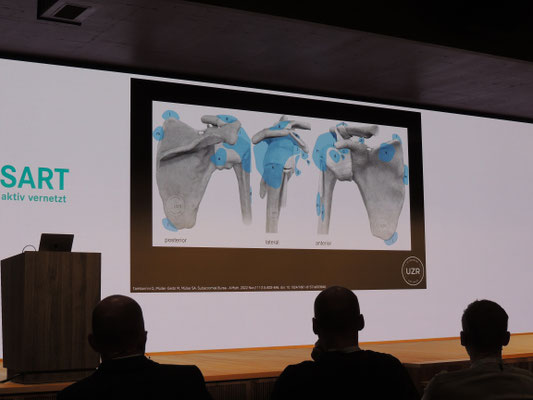

Rückblick SSMT 2025

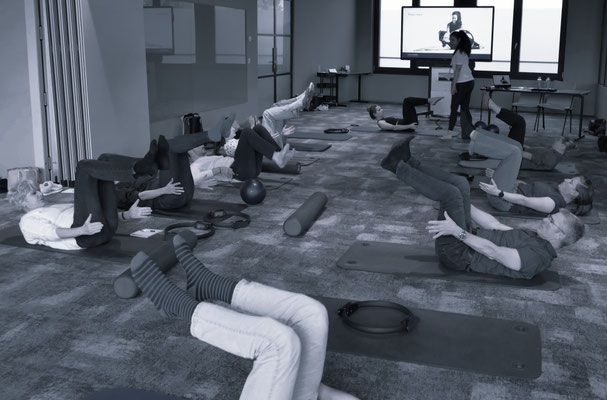

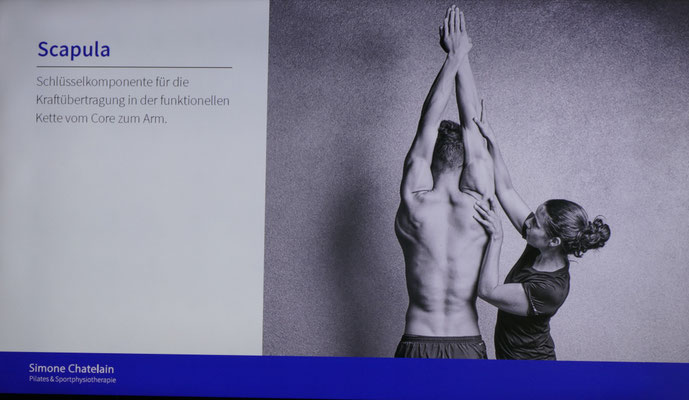

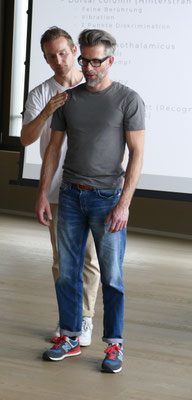

Das 20. Symposium Swiss Sports Medicine for Tennis war auch in diesem Jahr ein grosser Erfolg und bot eine herausragende Kombination aus evidenzbasiertem Wissen, praxisnahen Workshops und dem direkten Austausch mit führenden Expertinnen und Experten.

Im Fokus stand das Thema:

KONSERVATIVE ORTHOPÄDIE: PRAXIS UND WISSENSCHAFT

Schultergürtel 360°

Die Teilnehmenden erhielten wertvolle Inputs für die klinische Praxis und erlebten im Anschluss Tennis auf Weltklasse-Niveau bei den Swiss Indoors Basel – eine perfekte Verbindung von Medizin,

Bewegung und Spitzensport.

Mit dabei waren u. a.:

Simone Chatelain · Dr. Eleonora Croci · Ilka Backfisch · Thomas Balke · Dr. Marcus Baumann · Simon Heinis · Stephan Martin · Prof. Dr. Andreas Müller · Luca Nussbaumer · Dr. Julian Packheiser · Michael Rentsch · KD Dr. G. Tamborrini · Andrea Theunert · Felix Zimmermann

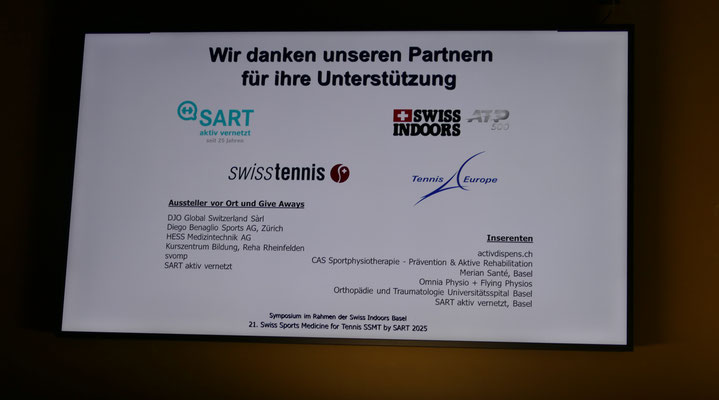

Ein herzliches Dankeschön an unsere Partner und Sponsoren

für die grossartige Unterstützung:

Partner

SART – Swiss Sports Physiotherapy aktiv vernetzt

Swiss Indoors Basel (ATP 500)

Swiss Tennis

Tennis Europe

Aussteller & Give-Away-Partner

DJO Global Switzerland Sàrl

Diego Benaglio Sports AG, Zürich

HESS Medizintechnik AG

Kurszentrum Bildung, Reha Rheinfelden

svomp

SART aktiv vernetzt

Inserenten

activdispens.ch

CAS Sportphysiotherapie – Prävention & Aktive Rehabilitation

Merian Santé, Basel

Omnia Physio + Flying Physios

Orthopädie und Traumatologie, Universitätsspital Basel

SART aktiv vernetzt, Basel

Fazit:

Ein hochstehender, inspirierender und praxisrelevanter Fortbildungstag – mit starkem Fokus auf Wissenstransfer, Vernetzung und dem Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Spitzensport.

Reservieren Sie sich heute schon das 22. SSMT vom Mittwoch, 28. Oktober 2026!

NEU!

Unser SSB ist anrechenbar für die (Re)-Zertifizierung der

Swiss Olympic Medical Center und Sport Medical Base approved by Swiss Olympic !

(Stichtag 30.06.2026).

Damit erfüllt die Ausbildung die Anforderungen für das Akkreditierungslevel C des SVSP – Sportfisio.

Weitere Infos zu unseren Kursmodulen im 2026 sowie Anmeldungen findet ihr unter diesem Link!

Unser Oktober Newsletter ist online!

Liebes SART-Netzwerk

Wir hoffen, ihr seid gut in den Herbst gestartet und konntet nochmals Energie für die kommenden Monate tanken.

Gerne möchten wir euch nochmals unsere nächsten Fort- und Weiterbildungen in Erinnerung rufen und freuen uns natürlich, euch an dem einen oder anderen Anlass begrüssen zu dürfen.